摘录:探讨禅宗与字画再见进而产生“字画禅”这一快意得以可能的内在理路。早期禅宗强调少数利根禅师之间“口口相传”“口授心授”的传承,但在开启大规模传播进度之后,禅宗就不得不面临绝大多数钝根小东说念主无法脱离言语握住的现实。由于文字在念念想传播和宗史传承等方面具有上风,广义的“文字禅”在8世纪之后逐步兴起,但永久与禅宗“口授心授”的宗旨各异离。在多种长入文字与直不雅矛盾的起劲中,禅与字画走向了结合,在宋代降生了《牧牛图》等早期“字画禅”作品。这一从心传到书面就去色,再由书面到画面的经过,体现了禅宗传播者们为探索一条尽可能保留禅悟训诲直不雅性的环球化路子所作念的起劲。

枢纽词:口口相传;口授心授;文字禅;字画禅

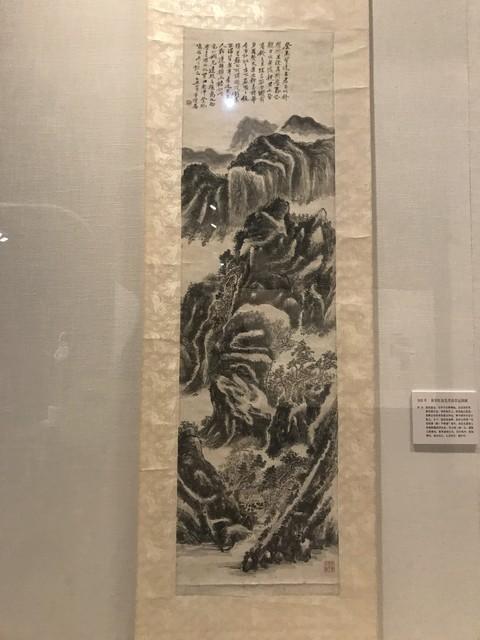

禅宗对中国传统字画艺术浸润甚深早已是不争的事实,“字画禅”这一说法在古今文籍中的大宗出现,以及禅意在艺术作品中的粗犷践行,都说明了禅宗与中国字画契合之深。禅和字画原安分属于不同畛域,前者属于宗教、念念想,后者为艺术。中国传统字画不仅对“技”有所条目,何况对荫藏于“技”之后的“说念”线路出极端的执念。日本学者福永光司指出,14世纪元代以后,中国的诗、书、画、禅不仅达成了艺术诸形状相结合的一体化,何况展现了念念想和艺术一体化倾向,进而是形而上学、宗教的一体化。[1]51

一、利根精英与钝根环球——早期禅宗“口口相传”的悖论

禅宗在中国释教史乃至中国文化史上,都是浓墨重彩的一笔,其东土初祖达摩“远涉山海,游化汉魏”[2]458b,“初达宋境南越,末又北度至魏。随其所止,诲以禅教”[3]551b。据释说念宣《续高僧传》和杜朏《传法宝纪》纪录,达摩主要依据《楞伽经》向弟子传授禅法。[3]552b净觉在《楞伽师资记》(作于720年驾御[4]7)中对其后流行的三部《达摩论》作念了辨析:

快来看看是不是你老婆此四行(大乘入说念四行,笔者按),是达摩禅师亲说。余则弟子昙林记师言行,集成一卷,名曰《达摩论》也。菩提师又为坐禅众,释《楞伽》要义一卷,亦名《达摩论》也。此两本论文,文理圆净,寰宇运动。自外更有东说念主伪造《达摩论》三卷,文繁理散,不胜行用。[5]1285b

第一部《达摩论》包括达摩亲口所说的“四行”及由弟子昙林记录的言行;第二部《达摩论》是达摩为禅修者解读《楞伽经》中枢念念想的作品,从文本长度及受众来看,这部《达摩论》应当是针对禅法的主题性阐释,而不是依文解意的经疏式作品;第三部则是后东说念主伪造的作品。对于前两部论,净觉不仅承认它们出自达摩,更推奖说“文理圆净,寰宇运动”,并莫得因其诉诸文字而有任何微词。但这并非那时禅门的舆论,如同期期的杜朏就对《达摩论》文字的可靠性以及凭借文字传授禅法的方式颇为动怒,他在《传法宝纪》(作于713年驾御[4]7)中说:

今东说念主间或有文字,称“达摩论”者,盖是那时学东说念主,随自得语,以为真论,书而宝之,亦多谬也。至若超悟相承者,既得之于心,则无所容声矣。何言语、文字措其间哉![6]43

与净觉截然不同,杜朏合计所谓的“达摩论”仅仅那时学禅者基于我方的相连记录下来的文字,荒唐颇多却被行动张含韵。净觉承认是达摩亲说的“四行”,不外是“权化一隅之说”[6]45,是为了教唆一部分东说念主而施设的粗浅。在杜朏看来,禅修者之间的传承靠的是口口相传,而自心在禅修训诲中“体验的阿谁事实”[4]306,既不成用任何言语文字抒发,又不成凭借言语文字证悟:

则修多罗所谓宗通者……是真极之地,非义说所入,信矣。[6]42

这里的“修多罗”即指《楞伽经》。《楞伽经》建议了“宗通”“说通”这一双办法:

宗通者,谓缘自成功进相,隔离言说文字休想,趣无漏界,自愿地自相,隔离一切虚妄觉想,降伏一切外说念众魔,缘自愿趣光明晖发,是名宗通相。云何说通相?谓说九部种种教法,仳离相通、有无等相,以巧粗浅,随顺众生如应说法,令得度脱,是名说通相。[7]449b-c

“宗通”即佛陀躬行证悟,或者说体验的阿谁事实,这种体验以隔离对文字的休想分别为前提;而“说通”则是在“宗通”的基础上,出于度化众生的需要,凭借各式善巧的才能,以契合众生根器的方式宣说各式教法。从《楞伽经》的立场看,两者并不相违,都是菩萨应当修学的内容——至少在盼望情况下如斯。正如印顺所说,佛法天然根源于佛陀不不错用言语论究的自证,但为了让这自证田地成为世间东说念主“所信、所知、所学习”的对象,就必须经由“抒发”的经过,于是才有了圣典的降生。[8]6-7杜朏也承认这少许:

此宇宙是言语宇宙乎?故圣贤不可不言语,相说念以区夫难堪语地也。[6]50

小东说念主的宇宙是言语的宇宙,因此圣贤们也不得不借助言语来通向脱离言语的田地。问题不在于言语,而在于对言语的执着,杜朏接着分析了这种执着产生的原因及带来的弊端:

昔我本师,当见乎世说法,所度皆随其根性,而得证入者,言说自一火。逮灭度后,而诸罗汉,方共结集佛谢世时尝所说法,著乎文字而为经。虽圆觉了义存乎其间,而凡圣不接,离真自远。洎汉魏已降,译至中华,归学之徒,多依言说,分文析字,数义缘然。饰智蔓词,其流遂□,既而真如至性,莫见其东说念主,圆顿法身,无开说念眼矣。其光步法席,坐摇谈柄者,群学辐辏,徒仰斖焉。未有悟入其门,心证其理也。[6]50

在杜朏看来,佛陀谢世时把柄众生不同的根性宣说种种教法,这种言语说明在修行者通往证悟之路上施展了指令的作用,但在证悟达成之后,相应的言说少顷因奇迹的完成而退场,并无书面文字的记录和流传。在佛陀灭度后,阿罗汉们方才结集佛陀谢世时也曾说过的教法变成文字固定的佛经。其中虽然保存着“圆觉了义”,但由于小东说念主无法不竭圣者所传,已经隔离了教法真谛。佛典传译到中国后,皈投释教学习佛典的东说念主大多依据言语办法分析佛经的文字,缺陷也随之产生,纷纭复杂的文字评释守秘了佛法真谛,说法者阔步高谈,学法者东说念主山东说念主海,但这看似佛法修明的表象之后,却是无东说念主证悟的惨淡真相。

杜朏对禅者之间口口相传经过的描画是:

自后,始密以粗浅征战,(其粗浅征战,皆师资密用,故无所形言。)顿令其心直入法界。[6]44

这种脱离言语文字的开示方式,是师徒之间的“密用”,其前提是师长瞻念察弟子的根器,而弟子也已达到堪能证悟的情景。这里有两点值得贵重。第一,这种口口相传的传承方式针对的是上上根器之东说念主,因此早期禅宗传承规模极端有限。作为“继往开来的枢纽东说念主物”[4]43,四祖说念信启动择地假寓、广收徒众,但在传法方面仍然“抑而不传”[6]50,相等严慎。五祖弘忍以后,禅门的规模日益扩大,禅门的教学方式也有所调治,即不计议弟子根机,一律教其念经净心,但口口相传的传法方式并未改换,仍“密来自呈,当理与法,犹递为秘重,曾不昌言。倘非其东说念主,莫窥其奥”[6]50,保管着师长与利根弟子之间离言秘传的禅宗传统。第二,言语文字仍有其相应的价值。一方面,得法者亲证之后仍需阅读经论,所谓“然后读诸经论,得最上胜句,则洞焉照会矣”[6]50,如慧可即在顿悟之后的“四、五年间,研寻文照”[6]44;另一方面,困于言语文字宇宙的钝根凡愚毕竟是大多数,他们不成赢得口口相传的传承,仍需要借助言语种下未下世悟说念的人缘。达摩让未能证悟的弟子“手传数遍”(《楞伽经》)[6]45,弘忍“根机不择,都速念经,名令净心”[6]50,在“默授与东说念主”的同期还要“口说玄理”[5]1289b,都是出于这么的计议。可是,钝根东说念主有时承认我方是钝根东说念主,这种心态在释教中称为增上慢,是众生的根蒂郁闷之一。在杜朏看来,达摩之后即有学东说念主“随自得语,以为真论,书而宝之”,慧可时亦有“门东说念主窃有存录”[6]45的快意。而到了杜朏的期间,不可言说的证法简直沦为估客间东说念主系风捕影、枯竭亲证体验依据的杂谈,证简直体验恍惚难明:

今之学者,将为委巷之谈,不知为知,未得谓得。念经、净心之粗浅,混此彼流,真如、法身之条理,曾何髣髴![6]50-51

通过上述分析可知,尽管禅宗自其发展早期即不遗余力地强调“口口相传”“口授心授”,但也从一启动就不得不面临“口口相传”与“言语宇宙”相矛盾的现实,也即是少数利根上东说念主与大多数钝根凡愚之间的矛盾。这一矛盾对于早期小规模流传于利根精英圈子的禅宗来说大概尚不凸起,但在禅宗开启大规模阐扬的进度后,便日益突显,将禅宗一步步推向“凡圣不接,离真自远”的时势。倘若要幸免这种情况,尽可能缓解“谈真则逆俗,随俗则违真”的矛盾,禅宗的阐扬者就必须探索一条尽可能保留禅悟训诲直不雅性的环球化路子。

二、“文字禅”的生发绝顶局限性

禅宗以口授心授为其宗门要义,在创立之初主要通过“口口相传”的方式在利根禅者间小规模传承。可是作为释教学派的一支,禅宗终究无法完全含糊依托于文字的佛典,而跟着禅宗脱离精英禅者的小圈子向环球的弘传,文字在阐述禅理、传播禅法、传承禅史经过中优厚性愈发突显。小东说念主的宇宙是言语的宇宙,“言虽不成言,然非言无以传”[9]153c。故而中国禅在参预8世纪之后,逐步毁坏早期“口授心授”的传统,向“不离文字”标的发展,以自宗创造的灯录、语录、禅史等文籍来取代屡见不鲜的汉译经论及原土注疏,变成了广义上的“文字禅”。对此,陈振孙建议了批判:

然本初自谓直指东说念主心,口授心授。今四《灯》总一百二十卷,数千万言,乃正不离文字耳。[10]358

陈氏之是以对灯录颇有微词,原因在于他背离了禅宗早期口授心授、不下注脚、亲证明相的立宗要旨。一个挑升念念的快意是,禅宗在发展经过中虽然渐次偏离了“口授心授”的宗旨,但永久受到这一立宗之本的收敛。综不雅禅宗发展历程不错发现,禅宗所提倡的“口授心授”,履行上是追求以下几个层面的安详:其一是对经教的安详。从字面义着手,“口授心授”即意味着脱离以文字为载体的传统经教,尤其是反对六朝和唐代释教界流行的学院化倾向。文字知见容易成为开悟的按捺,故而需要绕开,但禅宗也并非完全含糊经文对开悟之意思。其二,对逻辑的安详。反对经教本色上即是对办法性常识和逻辑规定的反叛,倡导直指应承,不假念念维,了悟成佛,因而口授心授。黄龙慧南弟子克文所谓“法法本然,心心本佛,官也私也,僧也俗也,智也愚也,凡也圣也,天也地也,悟则事归拢家,迷乃万别千差”[11]276a,修习佛法的要义在于内心的体悟,口口相传,因而“口授心授”也就带有反智主义的色调。其三,对文字有限性的安详。以文字为前言,传达心地体悟的方式存在诸多弊端,修行者容易因执着于文字而见指不见月,同期文字自己具有局限性,文字不等于念念想或者义理自己,文字在花样达意的经过中不可幸免地具有不准确性,“才涉唇吻,便落意思,满是死门,终非活路”[12]244c。

在禅宗对文字“不立”与“不离”的拖沓立场背后,掩盖着禅宗对传法前言的担忧与无奈。禅宗的“不离文字”,某种程度上不错说是因为尚未找到足以取代文字的新前言。既然以文字和中枢的传法前言在多方面存在弊端,那么,一朝有新前言能弥补文字的颓势,在传法上更契合禅宗口口相传的需求,在修行上更好地施展接引、度化的作用,那么新的传法和修行方式便会产生,这为“字画禅”的降生埋下伏笔,正如印顺所说,“禅者是直不雅的,与艺术者的意境临近”[4]196。

履行上,宋代大慧宗杲所致力主张的“看话禅”,即是为了在“口授心授”与“不离文字”之间找到一个中间地带。麻天祥就曾指出,大慧宗杲对看话禅的推举,虽说是对默照禅、文字禅的矫枉,履行上也不外是默照与文字间的折中形状。[13]79大慧宗杲合计,文字的局限性就在于它容易使东说念主产生疏别心,因为相连文字需要动用逻辑念念维才能,此即是分别,分别意味着办法化。一切感性行径都基于办法,因而若是板滞于文字,便会一直陷于办法之中,成为安详的按捺。他主张在看话头的经过中摈斥一切念念量分别,将珍重力诱导于话头上,且不合话头的含义作任何感性念念维测度:

不得作有无会,不得作景仰会,不得向意根下念念量卜度,不得向扬眉瞬目处挅根,不得向语路上作活计,不得飏在无事甲里,不得向举起处承当,不得向文字中引证。[14]921c这八个“不得”所含糊的,恰是常东说念主相连言语文字的方式,而这种含糊在很大程度上即是对文字禅的一种反动。禅宗发展至宋代,由于士医师的参与,禅宗文籍,尤其是在语录、问答类体裁的剪辑撰写中,启动看重在文字技巧高下功夫。他们不再骄矜于文字自身含义的准确性,而是对文字的不测之韵建议了条目。他们以“不说破”为原则,反对虚与委蛇的解释,意在指令东说念主们去体悟言外之旨,参悟心法。吕澂指出,问答的办法不在于把执这一具体事实的善始善终,而含有奥秘的情趣在内。[15]259换言之,宋代文字禅已经不只是文字所组成的纸质书面,还因言语的隐喻性而具有了立体的诗意空间。天然,言外挑升的话头并不一定属于文字禅的限度,也可能属于看话禅的限度。日本学者蓑轮显量合计,这些言外挑升的话头履行上可能不抒发任何意思,它们的作用是把东说念主的念头集到令东说念主迷糊的话头上,从而幸免分别心,摒离办法化的念念维。[16]45禅师之是以使用机锋棒喝,而不是径直将话说理解,其办法亦然要幸免学东说念主去念念考祖师的话到底是何含义,而促使其径直悟入,这依然过追求的即是一种直不雅性。在这个意思上,字画禅与看话禅具有相似性,文字所营构的三维空间需要借助读者的遐想力方能变成,而绘画所能塑造的立体空间清亮比文字愈加直不雅。“文字禅”发展至宋代而变成的隐喻性和诗意性,为绘画与禅的结合提供了机会。

三、“字画禅”的降生——从《牧牛图》谈起

在“文字禅”郁勃的宋代,已经出现了用丹青来线路禅不雅修证经过的组图《牧牛图》。今常见《牧牛图》有二,即来自廓庵禅师和普明禅师《十牛图颂》之组图。所谓“图颂”,即以牧牛为主题,包含了丹青与文字两部天职容的作品。廓庵禅师和普明禅师的《十牛图颂》虽然称呼相通,但二者在丹青绘制和诗歌附和的内容上则有所死别,廓庵禅师的《十牛图颂》分为“寻牛”“见迹”“见牛”“得牛”“牧牛”“骑牛”“忘牛存东说念主”“东说念主牛俱忘”“返本还源”“入鄽垂手”十个部分,普明禅师《十牛图颂》则鉴识为“未牧”“初调”“受制”“回来”“驯伏”“无碍”“任运”“相忘”“独照”“双泯”十个小主题。今所见之图文结合的牧牛图颂,在其降生之初,究竟是先作诗后据诗意配以丹青,如故先作图后因图赋诗呢?蔡荣婷[17]83和释天宏[18]135对此持前一种看法,蔡氏还指出,牧牛诗组不一定有着相和谐的图,诗组所呈现的画面允许仅仅存在于读者的想像之中,不一定形诸翰墨。[19]110对于牧牛公案促成牧牛图与牧牛诗降生的史实,云栖祩宏在普明禅师《十牛图颂》序言中言之甚明,且据云栖祩宏的说法,图与诗出现的先后礼貌应该是先有图后有诗,该序云:

《遗教经》云:“譬如牧牛,执杖视之,不令纵逸,犯东说念主苗稼。”则牧牛之说所自起也……后乃有绘之乎图,始于未牧,终于双泯,品而列之为十。其牛则如次,初黑继白,甚至于无,粲如也。而普明复逐一系之以颂。普明,未详何许东说念主,图颂亦不知出一东说念主之手否?今非论。惟是其为图也,象显而意深。其为颂也,言近而旨远。[20]628a

按云栖祩宏的说法,牧牛之说发祥于《遗教经》,并在禅宗公案中演绎,其后则“绘之乎图”——“始于未牧,终于双泯,品而列之为十”,且“普明复逐一系之以颂”。换言之,牧牛主题是由禅宗公案推演至绘画畛域,禅师再把柄每幅丹青的内容赋以相应的诗歌。最终变成的牧牛图颂,“其为图也,象显而意深;其为颂也,言近而旨远”,号称绘图与文字双绝。据吴永猛考据,普明禅师乃为北宋中期至南宋初期之东说念主[21]33-34,普明禅师为《十牛图》作颂这一史的确元代万松行秀《南泉水牯》篇中亦得到了印证:

清居皓昇禅师,颂牧牛图一十二章。太白山普明禅师,颂牧牛图十章。佛国惟白禅师,颂牧牛图八章。昇明二师等,皆变黑为白,惟佛印四章,全白复黑。[22]488c

“颂牧牛图十章”,即为《牧牛图》作颂十章之意。皓昇禅师、普明禅师以及惟白禅师所作的牧牛图颂,都是先有图后作诗,因图赋诗,图和诗共同组成牧牛图颂,因未知绘图者何东说念主,故一般将图颂系之作颂者名下。除普明禅师和廓庵禅师的《十牛图颂》图、颂皆完备外,历史精雅传下来的不少牧牛主题作品只消颂而无图,如:虎丘雪庭元净禅师的《四牛图颂》、自得慧晖禅师的《六牛图颂》、巨彻禅师的《和白牛图颂》、永觉禅师的《牧牛图十颂》等。这些颂文开头大概亦然出于与图片相匹配、应和的需求而产生,而图片在流传中苦难遗失。

可是岂论丹青与诗歌何者为先何者居后,不错详情的是,至少在南宋时刻,借助丹青来线路禅修历程的方式已经出现。那么,在继文字之后,禅宗为何选拔丹青作为其阐述教义、发扬宗风的新技巧呢?《住鼎州梁山廓庵和尚十牛图颂》的小序这么说说念:

夫诸佛真源众生本,有因迷也千里沦三界,因悟也顿出四生。是以有诸佛而可成,有众生而可作。是故先贤悲悯,广设多途,理出偏圆,教与顿渐。从粗及细,自浅至深。末后目瞬青莲,引得沙门浅笑。正高眼藏,自此运动天上东说念主间,此方、他界得其理也超宗越格,如鸟说念而无思绪;得其事也,滞句迷言,若灵龟而曳尾。间有清居禅师不雅众生之根器,应病施方,作牧牛以为图,飞速设教。[21]621a

由于有“滞句迷言”的按捺,于是清居禅师“应病施方”,绘制了牧牛图,丹青在引颈众生修习证悟方面具有“飞速设教”的粗浅。

禅宗合计,众生皆具佛性,仅仅自心为妄念所守秘而不得知道,因此需要依靠修行启发内心本自具足的光明自性。吴汝钧在《〈十牛图颂〉所展示的禅的实践与终极热心》一文中说:“禅合计文字言说有限度,不成展示真理或醒觉的音讯。因文字言说立根于相对性,而真理或醒觉的音讯则是统统的;以相对的文字言说自不成充分地展示统统的真理。故禅要越过文字言说,尽量减少哄骗这种东西,而采选其他方式,以夸耀真理。这其他方式,最具代表性的,天然是棒、喝。另外,禅也流行哄骗文学与艺术,特等是丹青,来抒发那统统的道理。文学天然如故要哄骗文字的,不外,文字的作用,不在说理,而在透过一种田地,或映衬一个譬喻,使东说念主由之可体会真理。丹青则自是不同于文字的另外一种夸耀真理的前言。牧牛的图颂,便在这种相连下贱行起来。”[23]314吴氏的言论哀感顽艳地解释了禅宗主张“口授心授”的起因,并指出其为了达成“口授心授”之指标所作出的各式尝试,包括棒、喝、譬如之文字、丹青。陈嘉文亦指出,禅者修行旨在彻见应承自性,禅宗的牧牛图作品亦是以彻悟心地为指标,接受诗颂及诗颂与丹青结合的创作形状,以循序渐进的方式展现禅门自修行到醒觉历程,在禅宗“言语说念断,心行路绝”的立场下,牧牛图作品不错说是对禅宗口授心授的最好恢复。[24]17

《牧牛图》作为禅宗接受绘画方式线路禅修顺序、指令修行者修习的早期尝试,其性质是以丹青为载体,以宗教为主题,对于绘画艺术而言,尚未变成艺术自愿之高度,不具备绘画艺术玩赏之功能。但正因为有了如斯之开端,日后禅宗在与绘画联袂同业的路上,渐次向着艺术价值的纵深标的发展。禅与绘画的结合,不再仅仅载体与主题上的形状搭接,而是将禅宗的妙悟与绘画之灵性进行深档次的会通——禅所无法言说的真理与醒觉在绘画的翰墨言语和构图方式中得以呈现,作画与不雅画由粗心的技艺活变为具有修禅证悟功能的高档体验。在北宋时刻,禅宗便将书道锻真金不怕火作为禅修的一种方式,沈括《梦溪补笔谈》中出现了用“墨禅”的说法来指称全心书写的禅修经过。中国文字为方块状,且多为象形,因此书道作品中自己也具备了一定的丹青性质。且对于以羊毫为创作用具的中国传统字画而言,书道与绘画二者在笔法上具有同源性。[25]190对创作家来说,其字画创作经过履行上即是一种禅修,这依然过的枢纽在于参预心一境性,隔离办法化的分别心;于不雅者而言,则是在字画艺术作品的指令下得以悟入,其枢纽同样是放手分别心。

由此,“字画禅”成为继“文字禅”之后体证禅机的新方式。正如《无心论》所言:“夫至理难堪,要假言而显理;正途无相,为接粗而见形。”[26]1629禅宗之初志乃为口口相传,不为文字等外皮前言所握住就去色,但又不得不假借各式粗浅机缘,在历史的发展演变历程中,文字、书道、绘画都成为其践诺粗浅之机巧。一言以蔽之,禅宗的传播与修习,资格了由心传到书面,再由书面到画面的经过。天然,新方式的产生并未使得原有方式因之而退出历史舞台,各异,新旧方式并用,新方式作为一种补充,在一定程度上弥补了旧有方式之不及。